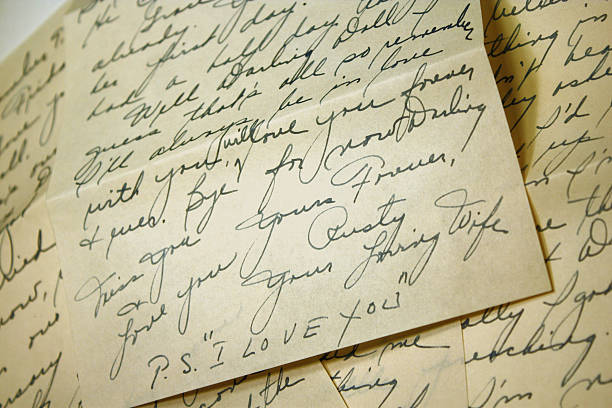

흑백 사진 속 단정한 한복 차림, 수줍은 눈빛, 그리고 조심스럽게 눌러쓴 문어체의 편지. 일제강점기를 떠올릴 때, 우리는 흔히 고통과 저항, 궁핍한 삶을 먼저 떠올리곤 합니다. 그러나 그 시절에도 누군가는 설레는 마음으로 하루를 시작했고, 누군가는 밤마다 연애편지를 쓰며 그리운 마음을 전하고 있었습니다. 식민지 시절의 청춘들 역시 오늘날의 우리처럼 사랑하고, 망설이며, 기다리는 시간을 살아가고 있었습니다.

봉투 속에 담긴 작은 혁명

1930년대는 조선 사회에 ‘근대적 연애’가 본격적으로 자리 잡기 시작한 시기였습니다. 이 무렵 조선의 젊은 남녀들은 전통적인 중매 결혼의 틀을 벗어나, 개인의 감정과 선택을 중심으로 한 사랑을 시도하였습니다. 신문과 잡지 속 연애 소설과 영화, 그리고 서양식 예절과 문물은 새로운 사랑의 형태를 조용히 이끌고 있었습니다.

하지만 연애는 결코 쉬운 일이 아니었습니다. 사회는 여전히 보수적이었고, 특히 여성의 자율적인 연애는 곧 ‘경박함’으로 간주되는 경우가 많았습니다. 따라서 연애는 종종 비밀스럽게, 조심스럽게 이루어졌으며, 편지는 그러한 마음을 표현할 수 있는 가장 안전하고 절절한 도구였습니다.

실제로 1930년대에 쓰인 연애편지들을 들여다보면, 조심스럽지만 단단한 마음들이 그대로 전해집니다. “그대의 편지를 받아든 그날 밤은 쉽게 잠들 수 없었습니다”, “비록 음성을 들을 수는 없지만, 이 글에 마음을 실어 전합니다”와 같은 문장들은 지금의 우리가 보아도 여전히 애틋하고 아름답습니다.

“내 마음은 붓끝에 실려 그대에게로 갑니다”

당시의 연애편지에는 일정한 격식이 있었습니다. 말투는 높고 정중했으며, 감정을 직접적으로 표현하기보다는 은유와 상징, 시적인 문장으로 돌려 말하는 경우가 많았습니다. 예를 들어, “봄바람이 부는 이 계절, 그대 생각에 내 마음이 흔들립니다”와 같은 표현이 자주 사용되었습니다.

편지를 쓴 글씨체에서도 감정이 묻어나곤 했습니다. 또박또박 눌러쓴 글씨에서는 신중함이, 다소 흔들리는 글씨에서는 떨리는 감정이 느껴졌습니다. 꽃무늬가 인쇄된 편지지를 사용하는가 하면, 누군가는 좋아하는 이의 이름을 종이에 여러 번 써보며 마음을 가다듬기도 하였습니다.

도시 청춘들의 근대적 연애

1930년대의 경성(지금의 서울)은 신문과 카페, 전차, 서양식 복장 등이 어우러진 공간이었습니다. 이러한 도심 속에서 청춘들은 자신만의 방식으로 사랑을 실험하고 있었습니다. 카페 구석에서 몰래 손편지를 주고받거나, 인력거를 타고 한강변까지 나들이를 가는 일이 유행처럼 번졌습니다.

당시 청춘들은 사랑을 ‘소유’하려 하기보다는, ‘동경’하고 ‘이해’하려는 자세로 접근하였습니다. 한 연애편지에는 이렇게 적혀 있었습니다. “그대를 만나는 것은 허락되지 않은 기쁨이지만, 그대를 이해하고자 하는 제 마음은 누구도 막을 수 없습니다.”

시대를 넘어 전해지는 감정

오늘날 우리는 실시간 메시지와 영상통화로 감정을 주고받습니다. 표현은 짧고 간결해졌으며, 속도는 훨씬 빨라졌습니다. 하지만 당시의 연애편지를 읽고 있노라면, 느릿하지만 깊은 감정의 결이 분명히 전해집니다.

1930년대 청춘들이 남긴 편지는 단순한 사랑의 도구를 넘어, 억압된 시대 속에서도 꺾이지 않았던 감성과 자유 의지를 보여주는 기록이기도 합니다. 사랑이라는 감정은 정치적 억압이나 사회적 규범으로도 막을 수 없다는 사실, 그것이 바로 이 편지들이 지닌 가장 큰 의미일지도 모르겠습니다.

식민지 시절에도 연애는 존재했습니다.

그것은 단지 한 사람을 향한 애틋한 감정을 넘어서, ‘사랑할 권리’를 지켜내려는 조용한 저항이기도 했습니다. 지금 우리의 사랑이 그러하듯, 그들도 참 열렬히, 그리고 절실히 사랑하였습니다.